こんにちは!最近、SNSで話題になっているマルちゃんの赤いきつねCMについて、みなさん知ってますか?私も気になって調べてみたんですが、これがなかなか奥が深くて!今回は、このCM炎上騒動の真相に迫ってみたいと思います!

マルちゃん赤いきつねCM炎上の全貌!知っておくべき7つのポイント

まずは、この騒動の要点をまとめてみました。これを押さえておけば、友達との会話にも困らないはず!

- 🍜 若い女性が赤いきつねを食べるシーンが物議を醸す!

- 😳 頬を赤らめる、涙を流す描写に「男性の欲望」との声も

- 🤔 「性的すぎる」vs「普通の食事シーン」で意見が真っ二つ

- 👀 専門家は「非実在型炎上」の可能性を指摘

- 🎨 萌え絵やジェンダー表現は過剰反応されやすい傾向あり

- 🤐 企業の対応は「沈黙」も一つの選択肢?

- 💭 表現の自由vs適切な描写、どう考える?

このCM、単なるカップ麺の宣伝なのに、こんなにも議論を呼んでしまうなんて、すごいインパクトですよね。

でも、なぜこんなにも物議を醸してしまったのでしょうか?その理由や背景、そして私たちが考えるべきことについて、もう少し詳しく見ていきましょう!

炎上の火種!女性描写が波紋を呼んだ理由

まず、このCMで一番話題になったのが、若い女性の描写なんです。テレビを見ながら赤いきつねを食べているシーンなんですけど、そこでの女性の表情や仕草が「男性の欲望を反映している」って批判されちゃったんです。

具体的には、頬を赤らめたり、涙を流したり、ため息をついたりする描写が問題視されました。これって、普通に食事してるだけなのに、なんだか過剰に演出されてるように見えちゃうんですよね。

でも、ここで考えてみたいのが、私たちが普段何気なく見ているCMやアニメの中の女性キャラクターの描かれ方です。実は、こういった「理想化された」女性像って、結構多いんじゃないでしょうか?

例えば、美容系の商品のCMとか、女性向けのアニメとか。きれいで、かわいくて、ちょっと儚げな女性像って、よく見かけますよね。でも、それが「普通」だと思っちゃってたら、ちょっと危ないかもしれません。

このCMの炎上騒動は、私たちに「メディアの中の女性像」について考えるきっかけを与えてくれたのかもしれません。普段何気なく見ているものの中にも、実はジェンダーバイアスが隠れているかもしれないんです。

賛否両論!CMに対する様々な意見とは

このCMに対する反応って、本当に賛否両論なんです!批判的な意見もあれば、擁護する声もあって、SNS上でも激しい議論が交わされています。

批判派の人たちは、「性的な描写が気持ち悪い」「不自然な女性の描写」「性的すぎる」といった意見を述べています。確かに、カップ麺のCMなのに、なんだかちょっとセクシーな雰囲気があるのは違和感があるかもしれませんね。

一方で、擁護派の人たちは「普通に食事のシーンを描いただけ」「温かい食事をしたら顔が赤くなるのは自然なこと」と反論しています。実際、熱々のラーメンを食べたら、顔が赤くなったり汗をかいたりするのは普通のことですよね。

この意見の対立、実はとても興味深いんです。なぜなら、同じCMを見ているのに、こんなにも受け取り方が違うんですから。これって、私たちが普段どんな価値観や経験を持っているかによって、同じものの見方が全然違ってくるってことを示しているんじゃないでしょうか。

例えば、日頃からジェンダー問題に敏感な人は、このCMの女性描写に違和感を覚えるかもしれません。逆に、アニメやマンガでよく見るような表現だと思う人は、特に問題を感じないかもしれません。

こういった意見の違いを知ることで、私たちは自分の価値観や見方を見直すきっかけにもなりますよね。「なぜ自分はそう感じたのか」「他の人はどう感じているのか」を考えることで、より広い視野を持つことができるんです。

専門家の見解!「非実在型炎上」の可能性

さて、ここで専門家の方々の意見も聞いてみましょう。実は、この騒動、本当の意味での「炎上」とは少し違うんじゃないかって指摘があるんです。

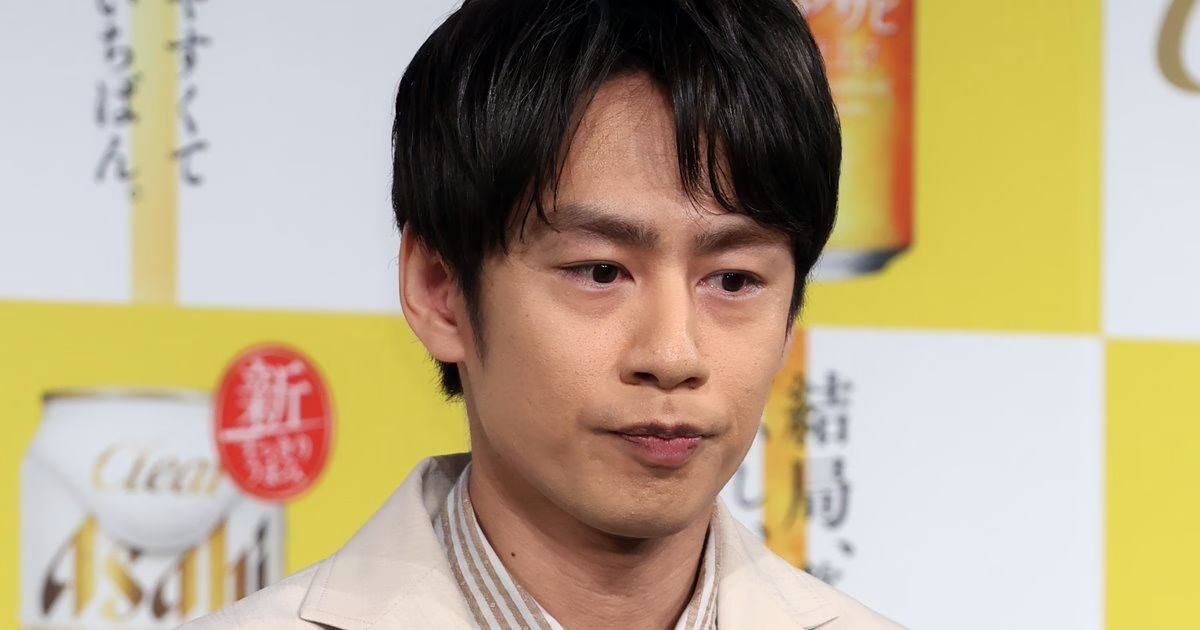

国際大学GLOCOMの客員研究員である小木曽健さんは、この騒動を「非実在型炎上」と呼んでいます。これって、実際にはそんなに大きな問題じゃないのに、メディアが一部の意見を取り上げて大げさに報道することで、あたかも大きな問題であるかのように見せてしまうことなんです。

確かに、SNS上での議論を見ていると、批判的な意見もあれば擁護する意見もあって、意見が大きく分かれているように見えます。でも、それが本当に多くの人の意見を反映しているのか、それとも一部の声の大きい人たちの意見が目立っているだけなのか、よく考えてみる必要がありそうですね。

また、成蹊大学の客員教授である高橋暁子さんは、このCMには特に問題視される要素はないと述べています。高橋さんによると、萌え絵やジェンダー関連の表現は過剰反応されやすい傾向があるそうです。

これって、私たちがメディアの情報をどう受け取るべきかについて、重要なヒントを与えてくれていると思います。SNSやニュースで話題になっていることが、必ずしも社会全体の大きな問題とは限らないんです。時には一歩引いて、冷静に状況を見極める必要があるかもしれません。

企業の対応は?炎上時の危機管理のポイント

さて、こういった炎上騒動が起きたとき、企業はどう対応すべきなのでしょうか?実は、これがなかなか難しい問題なんです。

小木曽健さんは、「沈黙を貫くのも一手」だと語っています。つまり、あえて何も言わずに、相手にしないという態度を示すことも一つの戦略なんです。確かに、過剰に反応してしまうと、かえって問題を大きくしてしまう可能性もありますよね。

でも、ただ黙っているだけでいいわけじゃありません。誤解が広まってしまったり、デマが拡散されたりして、企業イメージに実害が出そうな場合は、きちんと対応する必要があります。例えば、プレスリリースを出して自社の立場を説明したり、デマの拡散を防ぐための措置を取ったりすることが大切です。

この「対応するかしないか」の判断って、本当に難しいと思います。でも、こういった事例を学ぶことで、私たち消費者も企業の対応をより客観的に見られるようになるんじゃないでしょうか。

例えば、友達と「もし自分が企業の広報担当者だったら、どう対応する?」なんて話し合ってみるのも面白いかもしれません。そうすることで、企業の立場に立って考えることができ、メディアリテラシーも高まりそうですよね。

表現の自由vs適切な描写!私たちが考えるべきこと

この騒動を通じて、私たちが考えなければならない大きな問題が浮かび上がってきました。それは「表現の自由」と「適切な描写」のバランスをどう取るかということです。

表現の自由は、民主主義社会において非常に重要な権利です。クリエイターが自由に作品を作り、企業が自由に広告を制作できることは、文化の発展や経済活動にとって欠かせません。

でも一方で、社会的な影響力の大きいCMやメディアには、一定の配慮も必要です。特に、ジェンダーやマイノリティの描写については、慎重に考える必要があります。

じゃあ、どうすればいいの?って思いますよね。実は、これに対する完璧な答えはないんです。社会の価値観は常に変化していますし、人それぞれ感じ方も違います。

だからこそ、私たち一人一人が「これってどうなんだろう?」って考え続けることが大切なんです。メディアの中の表現に疑問を感じたら、それについて友達や家族と話し合ってみる。そうやって、少しずつ自分の考えを深めていくことが、結果的に社会全体の意識を変えていくことにつながるんじゃないでしょうか。

まとめ:CMの炎上から学ぶ、メディアリテラシーの重要性

今回のマルちゃん赤いきつねCMの炎上騒動、単なるカップ麺のCMがこんなに大きな議論を呼ぶなんて、驚きですよね。でも、この出来事から私たちが学べることって、実はたくさんあるんです。

まず、メディアの中の女性像について考えるきっかけになりました。普段何気なく見ているCMや広告の中にも、実は様々なメッセージが隠れているかもしれません。それを批判的に見る目を持つことが大切です。

次に、同じものを見ても人によって受け取り方が全然違うということを学びました。これは、私たちの価値観や経験が、物事の見方に大きく影響していることを示しています。

そして、メディアの報道の仕方によって、実際よりも問題が大きく見えてしまうこともあるということも分かりました。情報を鵜呑みにせず、常に批判的に考える姿勢が必要です。

最後に、表現の自由と適切な描写のバランスについて考えることの重要性も学びました。これは簡単に答えが出る問題ではありませんが、だからこそ私たち一人一人が考え続けることが大切なんです。

結局のところ、この騒動から学べる最も大切なことは、メディアリテラシーの重要性だと思います。情報を批判的に見る目、自分で考える力、そして他者の意見も尊重しながら議論する姿勢。これらを身につけることで、私たちはより良い社会を作っていけるんじゃないでしょうか。

みなさんも、日々のメディア接触の中で、ちょっと立ち止まって考えてみる。そんな習慣を身につけてみてはいかがでしょうか?きっと、新しい発見があるはずです!