みなさん、こんにちは!最近話題のハロウィーン規制について、ひろゆき氏が面白いコメントをしていたので、早速チェックしてみました!若者文化を大切にする彼の想いに、私もドキドキしちゃいました♪

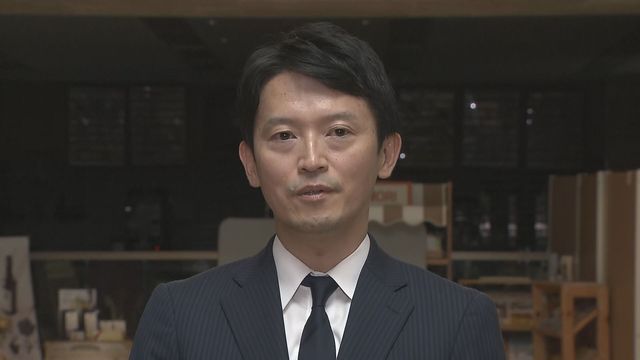

ひろゆき氏のハロウィーン規制への想いとは?

ハロウィーン規制について、ひろゆき氏が熱く語っているんです!彼の言葉には、若者文化を大切にする想いがぎゅっと詰まっていて、私も思わずうなずいちゃいました。そこで、ひろゆき氏の主張のポイントをまとめてみたので、一緒に見てみましょう!

- 若者の新しい文化を潰すのは日本らしい仕草って本当?

- ハロウィーン規制で若者の自由が奪われちゃう?

- 規制よりも、楽しみ方を考えるべきじゃない?

- ひろゆき氏が語る、日本の文化政策の問題点とは?

- 若者文化を育てることで、日本はもっと面白くなる!

- ハロウィーンを通じて、世代間交流が生まれるかも?

- 規制ではなく、創造的な解決策を探るべき!

- ひろゆき氏の提案する、ハロウィーンの新しい楽しみ方って?

ひろゆき氏は、ハロウィーン規制について「若者の新しい文化を潰す事で仕事をした気になっている日本らしい仕草」と厳しい意見を述べています。

この発言からは、若者文化を大切にしたいという彼の強い想いが伝わってきますよね。

日本では、新しい文化や習慣が生まれると、すぐに規制しようとする傾向があるのかもしれません。

でも、それって本当に正しいことなのでしょうか?ひろゆき氏は、そんな日本の姿勢に疑問を投げかけているんです。

若者たちが楽しみにしているイベントを規制することで、確かに一時的な問題は解決するかもしれません。

でも、それと引き換えに、新しい文化や発想が生まれる機会を失ってしまうかもしれないんです。

ひろゆき氏の言葉には、そんな危機感が込められているように感じます。

若者文化を育てることの重要性

ひろゆき氏の発言から、若者文化を育てることの重要性について考えてみましょう。

新しい文化や習慣は、社会に新鮮な風を吹き込み、活気をもたらします。

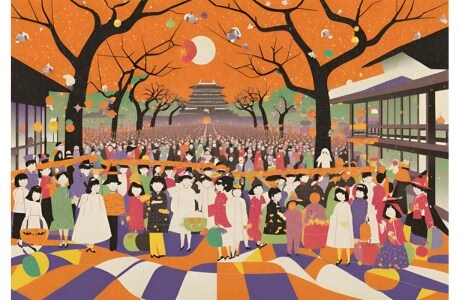

ハロウィーンも、日本に定着してからまだ日が浅いイベントですが、多くの人々に楽しまれています。

特に若い世代にとっては、自己表現や創造性を発揮する絶好の機会となっているんです。

コスプレを楽しんだり、友達と仮装パーティーを開いたり、街を歩いて雰囲気を楽しんだり…。

そんな楽しみ方の中から、新しいアイデアや文化が生まれる可能性があるんです。

ひろゆき氏は、そんな若者たちの自由な発想や行動を大切にしたいと考えているのかもしれません。

若者文化を育てることで、社会全体が活性化し、新しい価値観や産業が生まれる可能性もあるんです。

だからこそ、規制ではなく、どうすればみんなが楽しく安全に過ごせるかを考えることが大切なんじゃないでしょうか。

日本の文化政策の問題点

ひろゆき氏の発言から、日本の文化政策の問題点についても考えてみましょう。

「日本らしい仕草」という言葉には、日本の文化政策に対する批判が込められているように感じます。

新しい文化や習慣が生まれたとき、すぐに規制しようとする姿勢は、確かに日本の特徴の一つかもしれません。

でも、それって本当に正しいアプローチなのでしょうか?

規制することで、確かに目の前の問題は解決するかもしれません。

でも、その代わりに失うものも大きいんです。

新しい文化や習慣は、社会に新しい価値観や可能性をもたらします。

それを規制してしまうと、社会の成長や発展の機会を逃してしまうかもしれないんです。

ひろゆき氏は、そんな日本の文化政策の在り方に警鐘を鳴らしているのかもしれません。

むしろ、新しい文化や習慣を受け入れ、それをどう社会に取り入れていくかを考えることが大切なんじゃないでしょうか。

そうすることで、より豊かで多様な社会を作ることができるかもしれないんです。

規制以外の解決策を探る

ひろゆき氏の発言を踏まえて、ハロウィーンの問題に対する規制以外の解決策について考えてみましょう。

確かに、ハロウィーンの時期には騒ぎすぎる人がいたり、ゴミの問題があったりと、課題はあります。

でも、それを理由に全面的に規制してしまうのは、もったいないですよね。

むしろ、みんなで知恵を絞って、より良い楽しみ方を考えることが大切なんじゃないでしょうか。

例えば、地域ぐるみでハロウィーンイベントを企画するのはどうでしょう?

子供から大人まで、みんなが参加できる楽しいイベントを開催すれば、世代を超えた交流も生まれるかもしれません。

また、ゴミ問題については、参加者自身がクリーンアップ活動を行うなど、自主的な取り組みを促すのも良いアイデアです。

こうした取り組みを通じて、ハロウィーンを楽しむだけでなく、社会貢献や地域活性化にもつながる可能性があるんです。

規制ではなく、創造的な解決策を探ることで、ハロウィーンをより良いイベントに育てていけるんじゃないでしょうか。

若者の声を聞くことの重要性

ひろゆき氏の発言から、若者の声を聞くことの重要性についても考えてみましょう。

ハロウィーン規制の問題は、結局のところ、若者の声が十分に反映されていないことが原因かもしれません。

若者たちは、ハロウィーンをどのように楽しみたいと思っているのでしょうか?

彼らの想いや意見を聞くことで、新しい解決策が見つかるかもしれないんです。

例えば、若者たち自身にハロウィーンの運営に参加してもらうのはどうでしょう?

彼らのアイデアを取り入れることで、より魅力的で問題の少ないイベントになる可能性があります。

また、若者と地域の大人たちが対話する機会を設けるのも良いかもしれません。

お互いの想いや考えを共有することで、世代間の理解が深まり、より良い解決策が生まれるかもしれないんです。

若者の声を聞き、彼らの創造性や熱意を活かすことで、ハロウィーンはもっと素敵なイベントになる可能性があるんです。

文化の多様性を認め合う社会へ

ひろゆき氏の発言を通して、文化の多様性を認め合う社会の重要性についても考えてみましょう。

ハロウィーンは、もともと海外から入ってきた文化です。

でも、日本の若者たちがそれを受け入れ、独自の形に発展させてきました。

これって、とても素敵なことだと思いませんか?

異なる文化を受け入れ、自分たちなりに解釈し楽しむ。そんな柔軟性こそ、グローバル社会で求められる姿勢なのかもしれません。

ハロウィーンを規制するのではなく、むしろその多様性を認め、共存の道を探ることが大切なんじゃないでしょうか。

例えば、日本の伝統文化とハロウィーンを融合させた新しいイベントを作るのも面白いかもしれません。

和風ハロウィーンコスプレコンテストとか、ちょっとワクワクしませんか?

文化の多様性を認め合うことで、社会はもっと豊かで面白くなる可能性があるんです。

ひろゆき氏の発言は、そんな多様性を認める社会の実現への願いが込められているのかもしれません。

創造性を育む環境づくり

ひろゆき氏の発言から、創造性を育む環境づくりの重要性についても考えてみましょう。

ハロウィーンは、単なる仮装イベントではありません。

それは、人々の創造性を刺激し、新しいアイデアを生み出す機会でもあるんです。

コスチュームを考えたり、メイクを工夫したり、装飾を作ったり…。

そんな過程で、人々は自分の創造性を発揮し、楽しみながら新しいものを生み出しているんです。

こうした創造的な活動を規制してしまうのは、もったいないと思いませんか?

むしろ、ハロウィーンを通じて人々の創造性を育む環境を作ることが大切なんじゃないでしょうか。

例えば、ハロウィーンをテーマにしたアートコンテストを開催するのはどうでしょう?

絵画、彫刻、デジタルアートなど、様々な形で表現してもらうんです。

そうすることで、ハロウィーンは単なる騒ぎではなく、創造性を育む文化イベントとして成長する可能性があります。

創造性を育む環境づくりは、社会の発展にとって非常に重要です。

ひろゆき氏の発言は、そんな創造的な社会の実現への願いが込められているのかもしれませんね。

まとめ:ハロウィーンを通じて考える、これからの日本

ひろゆき氏のハロウィーン規制に対する発言を通じて、私たちはたくさんのことを考えさせられましたね。

若者文化を大切にすること、規制以外の解決策を探ること、若者の声を聞くこと、文化の多様性を認めること、創造性を育む環境を作ること…。

これらは、ハロウィーンだけの問題ではなく、これからの日本社会全体に関わる重要なテーマだと思います。

新しい文化や習慣を受け入れ、それを社会の活力に変えていく。

そんな柔軟で創造的な社会を作ることが、これからの日本には求められているのかもしれません。

ハロウィーンという一つのイベントを通じて、私たちは社会の在り方について深く考えるきっかけを得ました。

規制ではなく対話を、排除ではなく共存を、制限ではなく創造を。

そんな姿勢で社会の課題に向き合うことで、きっとより良い解決策が見つかるはずです。

ひろゆき氏の熱い想いは、そんな未来への希望を私たちに示してくれているのかもしれません。

私たちにできること

最後に、私たち一人一人にできることについて考えてみましょう。

ハロウィーンを楽しむ際は、周りへの配慮を忘れずに。

ゴミは持ち帰り、騒ぎすぎないよう気をつけましょう。

そして、ハロウィーンをより良いイベントにするためのアイデアがあれば、積極的に声を上げてみましょう。

若い世代の皆さんは、自分たちの想いや考えを大人たちに伝えてみてください。

大人の皆さんは、若者の声に耳を傾け、対話の機会を作ってみてください。

そうすることで、世代を超えた理解が深まり、より良い解決策が見つかるかもしれません。

ハロウィーンを通じて、私たち一人一人が社会について考え、行動する。

そんな小さな一歩が、きっと大きな変化につながっていくはずです。

ひろゆき氏の熱い想いを胸に、私たちも一緒に考え、行動していきましょう!